長野県北安曇郡

最終更新日:2024年6月17日

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方が加入し、長野県後期高齢者広域連合が運営を行い、各種申請や、届出等の「窓口業務」は住民福祉課健康推進係が行います。

75歳の誕生日の当日から、国民健康保険や、その他の医療保険に加入されていた方も後期高齢者の被保険者となります。この際の届出は不要です。または65歳以上で一定の障害がある方(※)は広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。該当となる場合は窓口へ届け出てください。

※一定程度の障害とは

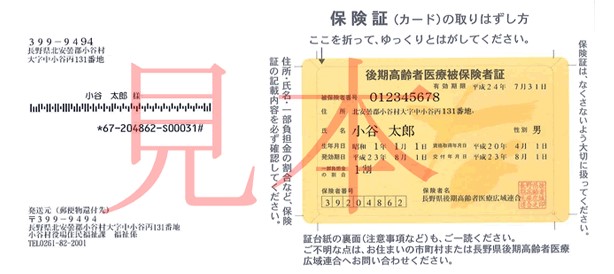

被保険者の方には、保険証を一人に1枚交付します。医療機関や処方箋薬局等で必ず提示してください。取扱には下記の点について十分注意してください。

保険料は被保険者一人ひとりにかかります。保険料額は、その方の所得に応じて負担していただく「所得割額」と、被保険者の皆様に等しく負担していただく「均等割額」との合計額になります。

令和6年の保険料(長野県の保険料率は2年ごとに決定されます。)

|

均等割額 |

+ |

所得割額 |

= |

保険料【年額】 |

【対象となる方】

年金が年額18万円以上の方。(介護保険料との合計額が年額の2分の1を超える場合は対象外)

【納め方】

年6回の年金定期払いの際に保険料が差し引かれます。

注:特別徴収の方でも、口座振替を希望される場合は、申請により変更することができます。

【対象となる方】

【納め方】

納め忘れ防止のためにも口座引落しの手続きが便利です。

新規の方は、特別徴収に切り替わるまでに時間がかかりますので、適用されるまでは普通徴収により納めていただきます。

所得の低い方は、保険料の均等割が世帯(世帯主と後期高齢者全員)の所得状況によって軽減されます。

|

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計した額 |

軽減割合 |

軽減後(年) |

|---|---|---|

|

43万円※1+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 |

7割軽減 |

13,309円 |

|

43万円※1+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 |

5割軽減 |

22,182円 |

|

43万円※1+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※2-1)以下の場合 |

2割軽減 |

35,492円 |

※1 住民税の基礎控除額。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。

※2 給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。

※ 所得と収入の違い

「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除額など)を引いた金額です。

所得に応じて負担割合が異なります。

|

所得区分 |

自己負担割合 (外来・入院) |

判定基準 |

|---|---|---|

|

現役並み所得者 |

3割 |

住民税課税標準額※が145万円以上の方及び同一世帯の方 ■ 昭和20年1月2日以降に生まれた方で、本人及び同一世帯の被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合 ※ 前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として控除されます。 |

| 一般【2】 | 2割 |

(1)世帯内に被保険者が1人の場合 (2)世帯内に被保険者が2人以上いる場合 ※ 前年12月31日現在において世帯主であり、同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員(その者が給与所得を有する場合には給与所得金額から10万円を控除する。)がいる場合、「33万円×16歳未満の人数+12万円×16歳以上19歳未満の人数」が調整控除として控除されます。 |

|

一般【1】 |

1割 |

現役並み所得者、一般【2】(2割負担)、住民税非課税世帯以外の方 |

|

区分【2】 |

同一世帯の全員が、住民税非課税である方(区分【1】以外の方) |

|

|

区分【1】 |

同一世帯全員が、住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円となる方 |

入院した時の食事代は1食分として定められた額を負担します。

[入院時食事代の標準負担額]

同じ月内の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額医療費として支給されます。

該当される方には、申請のお知らせをします。申請は初回のみ必要で、以降に生じた高額医療費は申請口座に振り込まれます。申請書は後期高齢者医療広域連合から披保険者の方へ送付されますので、申請書・通帳を持参して窓口で手続きをしてください。

負担割合 |

所得区分 |

自己負担限度額 | |

|---|---|---|---|

|

外来(個人単位) |

外来+入院※2(世帯単位) |

||

| 3割 |

課税標準額690万円以上 |

252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円)※3 |

|

|

課税標準額 380万円以上690万円未満 |

167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円)※3 |

||

|

課税標準額 145万円以上380万円未満 |

80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円)※3 |

||

| 2割 |

一般【2】 |

(1) 18,000円 (2) 6,000円+(医療費-30,000円)×10% (1)と(2)のいずれか低い方を適用※4 (年間上限144,000円)※5 |

57,600円 (多数回44,400円)※3 |

1割 |

一般【1】 | 18,000円(年間上限144,000円)※5 | |

|

区分【2】 |

8,000円 |

24,600円 |

|

|

区分【1】 |

15,000円 |

||

※1 入院したときの食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。

※2 「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。

※3 (多数回)は診療を受けた月以前の12箇月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の自己負担額です。

※4 所得区分が一般【2】の外来(個人単位)自己負担額(2)は、令和7年9月30日までの配慮措置になります。

※5 8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。(外来年間合算)

お医者さんにかかったり、介護保険サービスを利用したときの自己負担限度額が限度額を超えた場合、申請して認められると超えた分があとから支給されます。対象は、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担額がある世帯で、この医療と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間の自己負担額を合算した世帯の負担額から、限度額を引いた分が支給されます。

在宅介護を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

次のような場合は、いったん全額自己負担になりますが、窓口に申請し広域連合で認められれば、自己負担分を除いた額があとから支給されます。

※広域連合の承認が必要です。

診察や診療のほかに、こんなときも給付が受けられます

医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったときは、申請して広域連合が認めた場合は「移送費」が支給されます。

披保険者が死亡したときに、その葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されます。

こんなときは必ず住民福祉課健康推進係へ届け出をしましょう。

・下記の手続きには、個人番号(マイナンバー)カード及び本人確認ができるものが必要です。

|

こんなとき |

手続き内容等 |

いつまでに |

必要なもの |

|

|---|---|---|---|---|

| 加入する時 |

長野県以外の都道府県から転入したとき |

窓口に届け出て、保険証の交付を受けます。転入前の市町村で交付された負担区分等証明書を提出してください。 |

14日以内 |

負担区分等証明書 |

|

障害認定を受け、新規に資格を取得したいとき |

窓口に申請書を提出し、保険証の交付を受けます。 |

すみやかに |

国民年金証書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか |

|

| やめる時 |

長野県以外の都道府県へ転出するとき |

窓口に届け出て、保険証をお返しください。 |

14日以内 |

保険証 |

|

披保険者が亡くなったとき |

窓口に届け出て、保険証をお返しください。 |

14日以内 |

保険証、通帳 |

|

|

障害認定を取り下げるとき |

窓口に届け出て、保険証をお返しください。 |

すみやかに |

保険証 |

|

| その他 |

長野県内での転居(同一市町村内を含む) |

窓口に届け出て、新しい保険証の交付を受けてください。その際に古い保険証はお返しください。 |

14日以内 |

保険証 |

|

交通事故にあったとき |

警察に届け出るとともに、窓口に届け出てください。 |

すみやかに |

保険証、事故証明書(後日でも可能) |

|

住民福祉課健康推進係 0261-82-2570

長野県後期高齢者広域連合 026-229-5320