令和8年度以降適用される個人住民税に関する主な税制改正

最終更新日:2025年10月1日

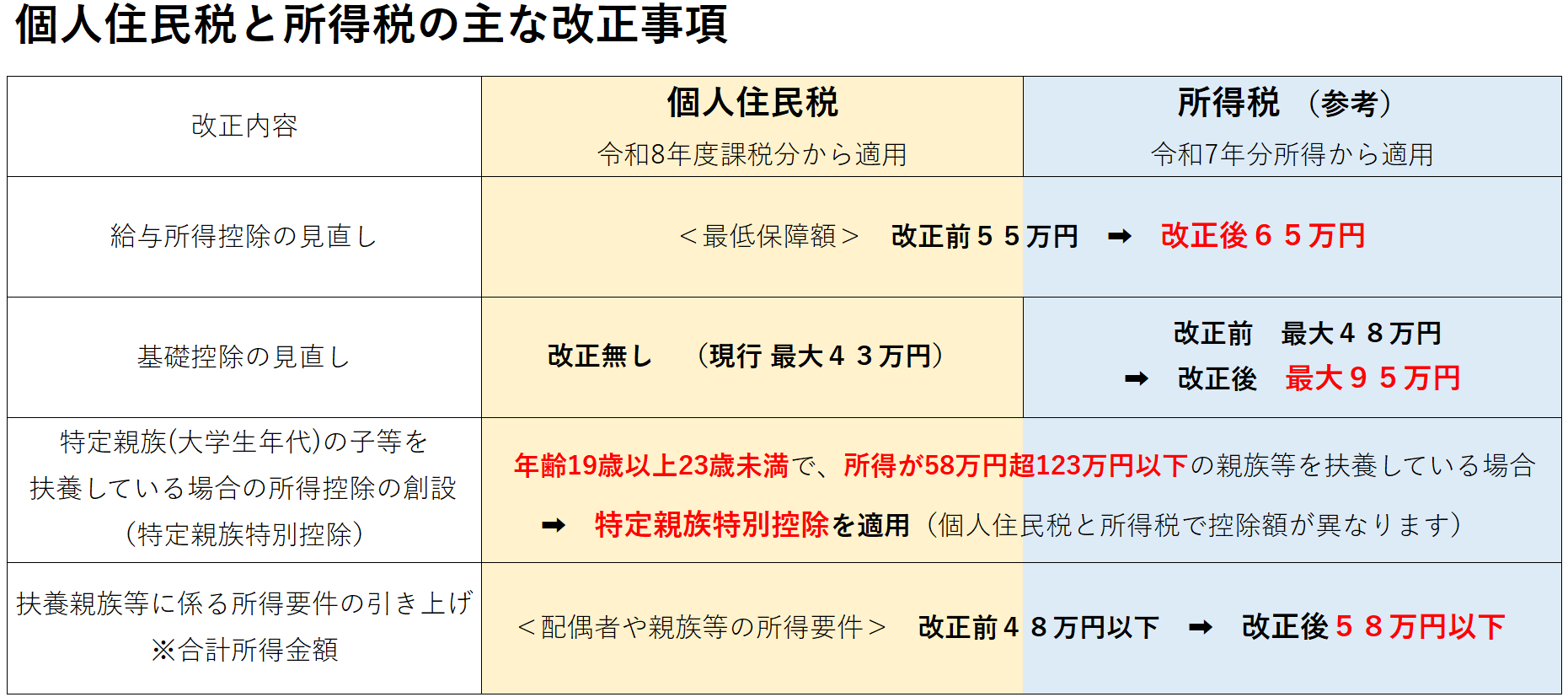

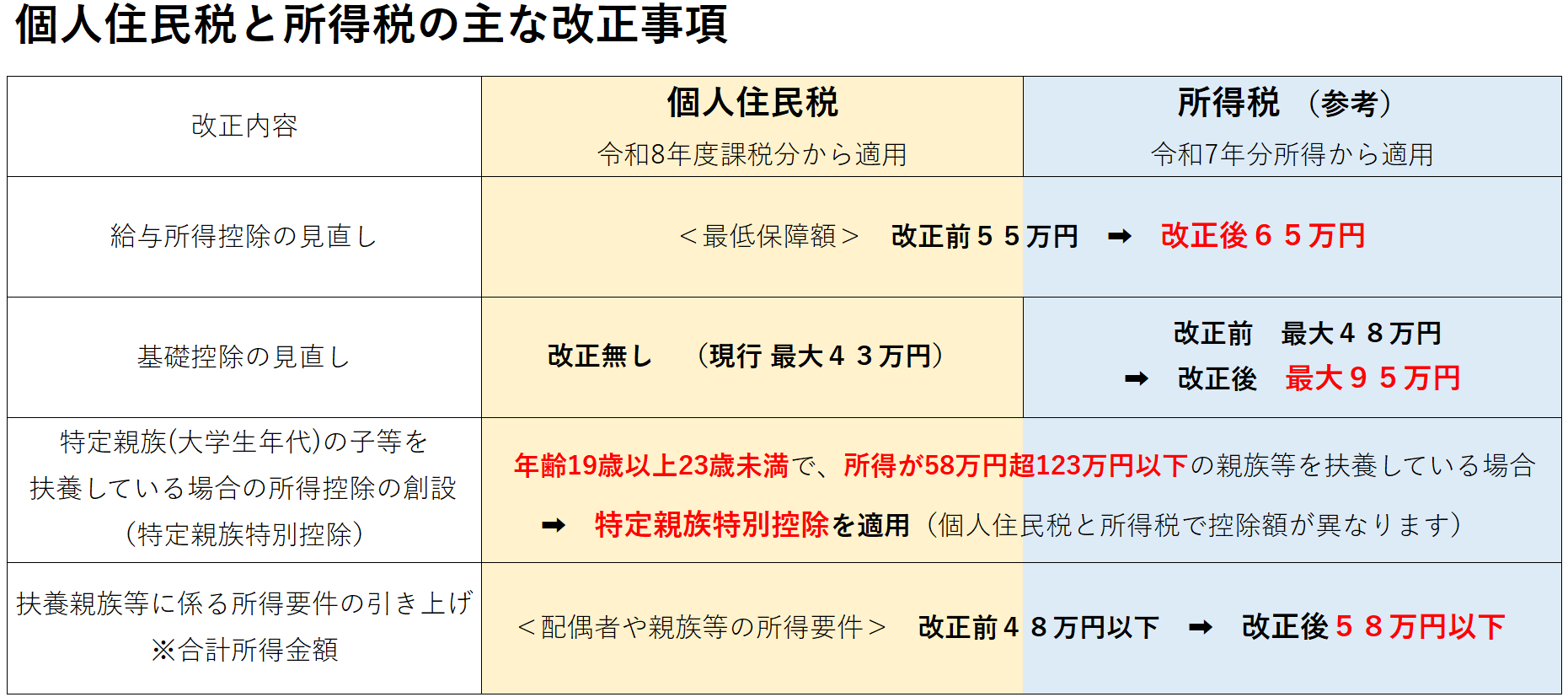

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整の観点から、以下の変更があります。

- 給与所得控除の見直し

- 特定親族(大学生年代の子等)に関する新たな控除(特定親族特別控除)創設

- 各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

これらの改正は、令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする令和8年度課税の個人住民税から適用されます。

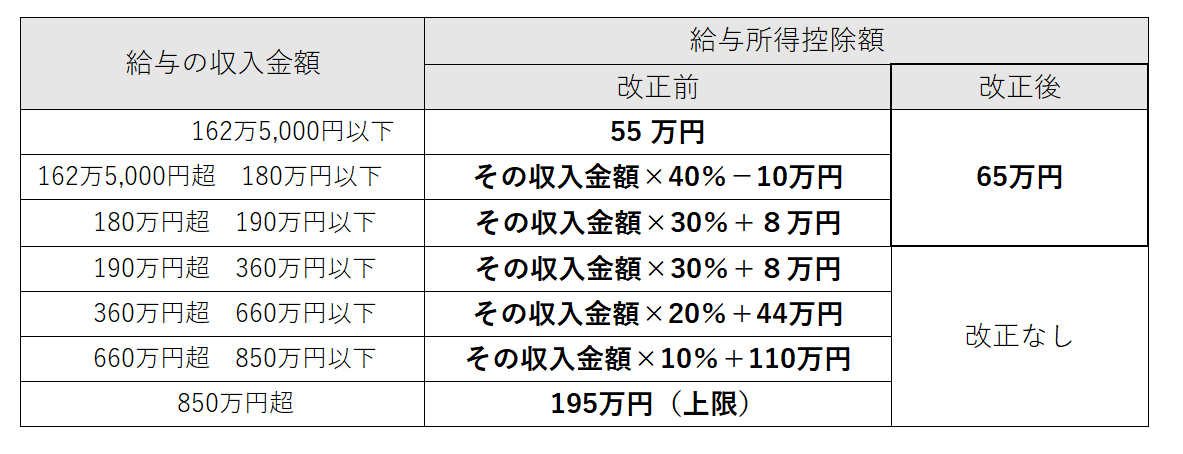

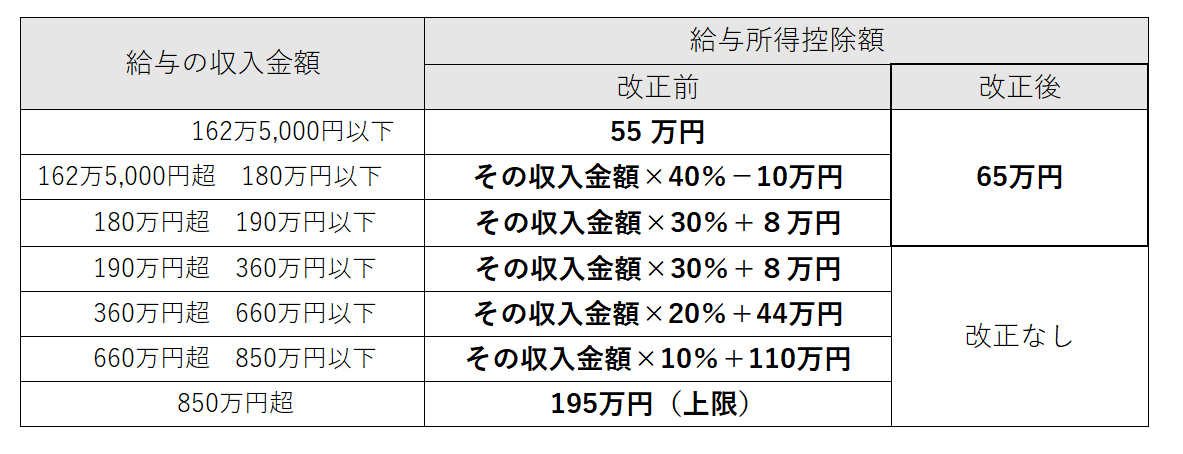

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与所得金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。

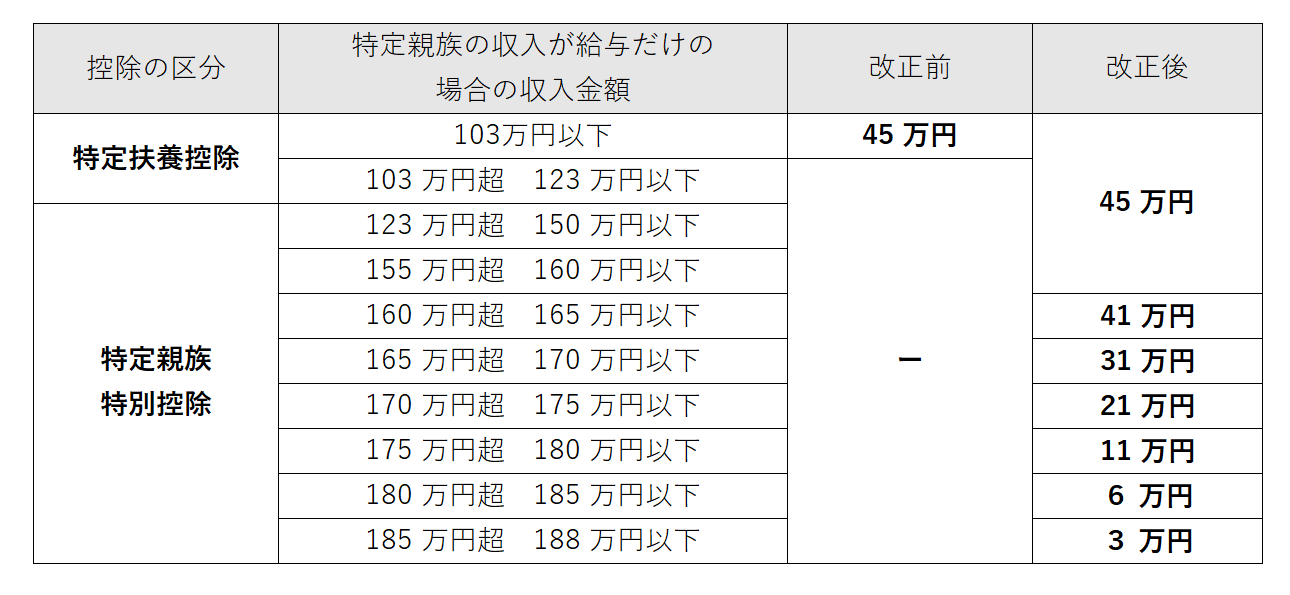

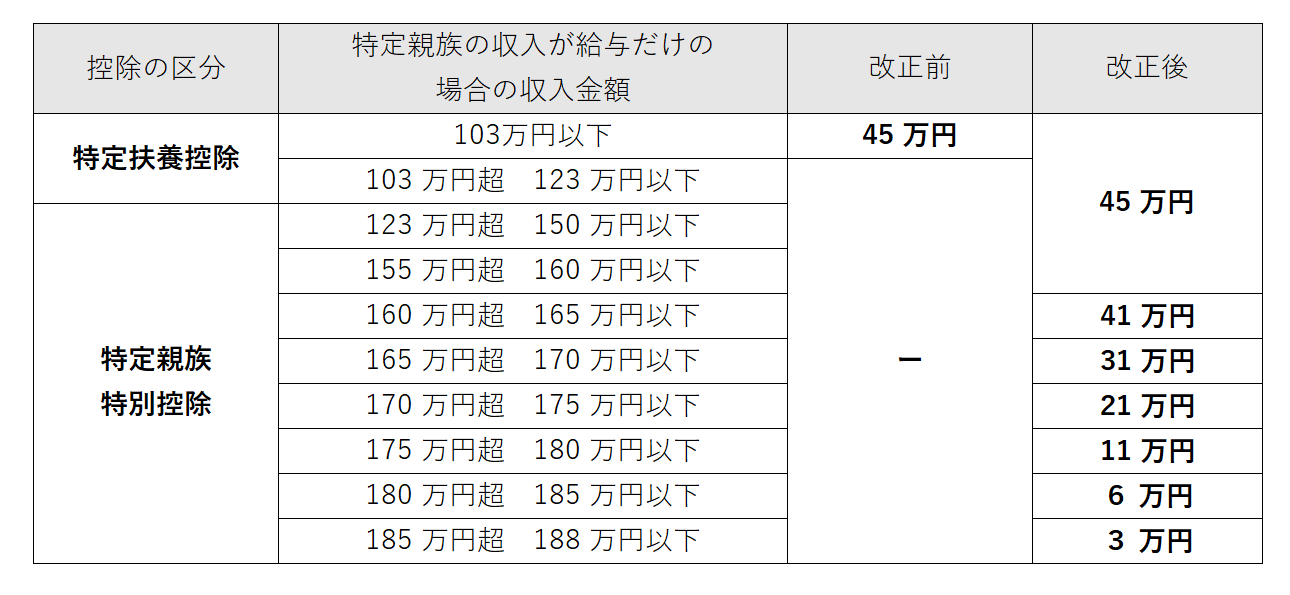

特定親族(大学生年代の子等)に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

従来の特定扶養控除は、給与収入103万円以下の要件があり、103万円を超えると段階を経ずに控除がなくなるため、学生アルバイト等の多くは103万円を超えないように就業調整されていました。

特定親族特別控除では、19歳から22歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けることができます。

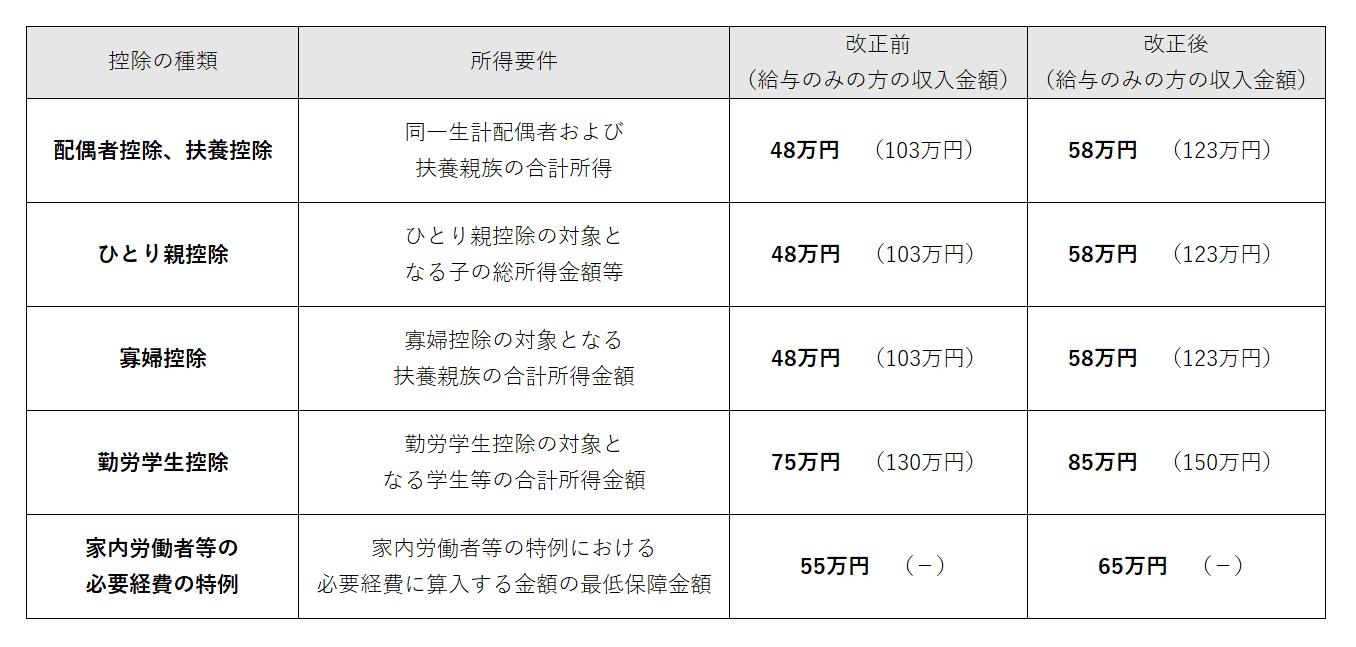

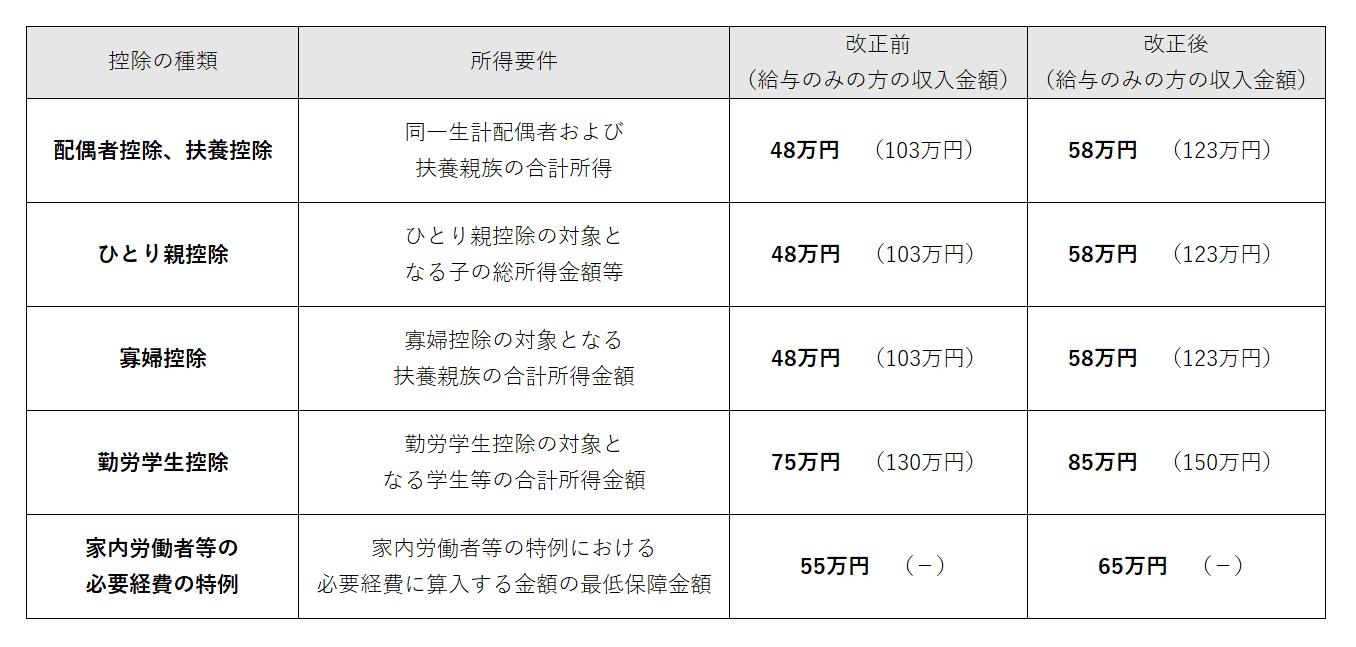

各種扶養控除等に関する所得要件額の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受けるための所得要件額が10万円引き上げられます。

合計所得金額とは

- 配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。なお、土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。

- 土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

- 源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。

- 上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。

総所得金額とは

- 総合所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得(営業等・農業)、給与所得、雑所得、総合課税の短期譲渡所得(特別控除後の金額)、総合課税の長期譲渡所得および一時所得(特別控除後の2分の1の金額))に損益通算や、前年から繰り越した純損失、雑損失の繰越控除を適用した後の金額のことをいいます。分離所得は含まれません。

総所得金額等とは

- 合計所得金額に、純損失や雑損失等の繰越控除を適用した後の所得すべてを合計した金額のことをいいます。

- 総所得金額は総合所得のみであるのに対し、総所得金額等は分離所得も含みます。

- 合計所得金額と同様、土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。

参考 個人住民税と所得税は控除額が異なります